23 июля 1935 года в Бердянске родился фотограф Юрий Александрович Рыбчинский. Человек-легенда. Автор самых бескомпромиссных кадров позднесоветской жизни. Создатель первого Музея фотографических коллекций. Работая до перестройки в журнале «Советский Союз», он не захотел обманывать людей и был в одночасье оттуда уволен. Это интервью я взяла в его квартире в переулке у Сретенки 9 декабря 2021 года — для своей исследовательской работы про нонконформистскую творческую фотографию 1970х и перестройки. «Только я совсем слепой», — сказал он. А потом говорил несколько часов, показывал огромные папки фотографий и водил с экскурсией по своей квартире. В итоге получился настолько живой разговор, что мне захотелось поделиться им со всеми. А Юрий Александрович разрешил его опубликовать. Теперь интервью выходит посмертно.

«У меня нарастало беспокойство от моей двойственности»

Ветер. Фото: Юрий Рыбчинский

Давайте начнем с ваших первых шагов в фотографии. Когда вы взяли в руки камеру и когда начали снимать как независимый фотограф?

Как это называлось тогда? Независимый… был другой термин. Ну, неважно. Свободный фотограф, свободный художник.

Вы геолог по образованию — и даже успели проработать несколько лет по специальности, ездили в Сибирь, в Якутию.

Я геолог, окончил институт Цветмет в Москве. Здание 1930-х годов на Парке культуры, как идти к Калужской площади. Потом его забрал Институт стали и сплавов. Хрущев его двигал на восток. И потом институт перевели в Красноярск.

Как вы стали фотографом? И как произошел ваш переход из официальной фотографии в неофициальную?

Это случилось в журнале «Советский Союз», где я проработал 14 лет, с 1962-го по 1976-й. И чем дольше я работал… Вообще-то, я всегда был литературоцентричным человеком, и фотография для меня был терра инкогнита, неизвестной землей. Но журнал «Советский Союз» — это журнал фотографический, в это время это был мощный такой монстр. Там работали замечательные мастера, которых, к сожалению, сегодня уже не помнят. Я работал в отделе науки. Нас было там всего два человека: мой заведующий и я — литсотрудник.

Вы начали фотографировать, работая в отделе науки?

Да. Журнал «Советский Союз» помещался на улице Москвина. Теперь это Петровский переулок, который соединяет Петровку и Дмитровку, тогда Пушкинскую. Если идти от бульвара, это первый переулок, и посреди него стоит красное кирпичное здание театра, до революции он назывался театром Корша. А редакция журнала «Советский Союз» находились в трехэтажном особняке стиля модерн напротив. Он существует и по сей день. И у нас под землей был вход в этот театр, но там всегда была решетка на двери и висел большой замок. Обладатель особняка имел возможность так ходить, но мы под землей в театр не ходили. Однако именно в подвале находились наши так называемые «кабины», где после командировки мы по два человека могли проявлять что-то, печатать предварительно перед тем, как наверху показать главному редактору. Я, тогда еще молодой человек, в качестве литсотрудника сопровождал наших гигантов фотографии.

Они вас учили чему-то?

Сначала они меня невольно чему-то учили, потому что я с ними ездил в командировки и смотрел, как это всё происходит. Аппарата у меня тогда не было. Но «Советский Союз» — это официальная советская фотография и орган ЦК партии, издательство «Правда». По звонку из журнала в любых учреждениях двери открывались широко и охотно. Это было привилегированное издание. Но именно поэтому у меня нарастало беспокойство от моей двойственности. Несмотря на то, что я работал в отделе, от политики стоящем довольно в стороне.

То есть именно беспокойство по поводу советского двоемыслия заставило вас взять в руки фотоаппарат?

Тут встретились две мотивации. Во-первых, меня томила сама официальная принадлежность к журналу. Потому что компания моя была неофициальной и, скорее, диссидентской. И вторая мотивация, которая заставила меня взять в руки фотоаппарат «Зенит», примитивный в то время, советский наш — это то, что в командировке фотограф всегда был первой личностью, на него было обращено внимание. Для молодого человека это тоже было очень важно! Он был обвешан этими замечательными иностранными аппаратами, от него исходили вспышки. И когда мы приезжали, то я писал полторы странички текста — объяснительного, средненького, а он выдавал 6 полос своих фотографий. То есть первой скрипкой всегда в этой паре был фотограф.

А что именно вы снимали?

Мы выстраивали «улицу мечты» главного редактора. То есть снимали не то, что есть на самом деле, а занимались постановочной фотографией, которую тут же в командировке сами и придумывали. В порядке бреда: если нам нужно было снять комсомольское собрание, где все поднимают руки и голосуют за то, чтобы к зданию завода или института в короткий срок пристроить новое, и где все якобы спорили о каких-то лучших путях выполнения этой задачи, то такое собрание нам устраивали специально для съемки.

А какие-то элементы реальности вообще проникали в эти фоторепортажи?

Ну конечно, проникали. Скажем, в конце самого журнала были полосы так называемой хроники. И там шел репортаж: приехала делегация из Вьетнама или еще что-то подобное. Но, конечно, очень мало проникало живой жизни. Хотя если была медицина, то мы шли и снимали реальную операцию. Но всё равно: для нас иногда носилки таскали с какой-нибудь медсестрой, которая изображала больного. Такое тоже бывало. Короче говоря, постановка была ключевым методом подготовки материала.

Вы ведь при Хрущеве еще начинали?

Это был 1962-й год, это был Хрущев.

Оттепельная фотография все-таки была уже более раскованная…

Да, это была оттепель. Был приток больших сил и большой свободы в творчестве, безусловно. Но тем не менее, вот эта советская отрыжка постановки… Конечно, против постановки не надо возражать во что бы то ни стало. Но не надо было выдавать постановку за чистую монету, за репортаж. Это мучило.

В общем, вы стали фотографировать.

Да, и мой редактор был недоволен, нас же всего двое. Я поначалу приходил в 10 часов и сидел с ним. А тут я вдруг стал фотографом и литсотрудником одновременно. Иногда к своим снимкам тексты пишу сам, начальство поддерживает, он нервничает, конфликты пошли, потому что «11 часов, а вас нет еще, что вы там делаете?». Потом мне дали в кабинке внизу, место для проявки, для всего — в том самом подвале, где был подземный ход. То есть я оказался на двух стульях. Зарплату получал как литсотрудник, а работал как фотограф.

«Нельзя было без конца врать!»

После первомайской демонстрации. Автор: Юрий Рыбчинский

Фотографии, постановочной или нет, где-то учили?

Нигде тогда не учили, но кое-кто окончил институт кинематографии. Скажем, Юрий Транквиллицкий, который первым у нас начал заниматься подводной съемкой. Виктор Руйкович окончил, по-моему, какие-то курсы при киноинституте, он был следующим поколением, после Родченко, дожил до 95-ти лет.

Я была с ним знакома.

Вы успели?

Успела, была на его последней выставке.

Я с ним много ездил в командировки. Еще с Яковом Халипом, с Юрием Королёвым — ну с кем я только не ездил! Это все были имена люкс, номер один. Но под этой официальной рекой, под покровом льда, если можно так образно выразиться, текла река совсем другой фотографии. Это была репортажная фотография, как правило, для себя. Напечататься было негде.

Руйкович и другие упомянутые вами фотографы тоже снимали для себя?

Вот они, к их большой беде, почти для себя не снимали. Снимал немножко Лагранж.

Сейчас вышел его том, там около трети книги снято «для себя».

Я знаю. Он был некоторым исключением — Лагранж. У него наскреблось потом. Хотя он тоже был большой постановщик, прекрасно это делал, со всем справлялся, но вот подснимал немножко. Но так, чтобы упорно снимать для себя, окончив официальный рабочий день… И потом пойти вечерком по городу, прошвырнуться. И знать на 150 процентов, что если ты сейчас снимешь целующуюся пару или лежащего на панели пьяного, то это нигде не напечатают.

А могли вас остановить? Милиция, еще кто-нибудь.

Могли, могли. Но это же журнал «Советский Союз». «Ну надо, надо: у нас и лирика, и широкий показ жизни.» Ты отбояришься всегда.

А при Сталине это ведь невозможно было.

Это было вообще опасно.

Отбояриться…

Ну конечно, нет. Но мы говорим с вами сейчас об оттепели — это свобода по сравнению со сталинским периодом. Свобода.

А кто еще снимал «подо льдом»?

«Подо льдом» снимали те, кто чаще всего не работал в официальной фотографии. Александр Лапин, Эдуард Гладков, например — они преподавали в ЗНУИ.

Заочный народный университет искусств?

Да. Такая школа была, отвечала на письма. «Онлайн» — тогда такого слова не было, но это было, как у вас теперь. Это было заочное образование фотографов, с ними шла переписка: «что-то ты здесь композицию нарушил». И получали за это какие-то денежки. При Сталине такого точно не было.

В принципе, ЗНУИ был с 1930х. Но факультет фото- и видеоискусства открылся, насколько я помню, только в 1970-х. Мастерские вроде бы там были.

Вот одна из таких мастерских, очень крупных, была у Лапина, который сидел в нынешнем здании церкви Святой Татьяны. Это был Дом культуры работников и студентов гуманитарных факультетов МГУ. Вы знаете, где церковь Святой Татьяны?

Да, на Моховой. Там и студенческий театр был, и Общество охраны памятников.

Да, на Моховой. И вот этот алтарь, выпуклость на Моховой — это был такой маленький зальчик, принадлежащий студии, которую возглавлял Лапин. Он тоже там получал небольшой окладец. Но он с презрением относился ко всей советской официальной фотографии и не хотел о ней знать. Вообще, можно было по пальцам пересчитать людей, которые занимались фотографией для себя. Иногда, очень редко, они находили возможность напечататься на западе или в Прибалтике, которая в то время была островом фотографической свободы.

Союз фотохудожников в Литве…

Да, Суткус. И это было для нас: вот люди живут! Свободно совершенно. Союз был у них коммерческий, и они подрабатывали этим на жизнь. И имели возможность свободно снимать то, что они хотят. И печататься в каких-то личных альбомах, изданиях и так далее.

В РСФСР, как я понимаю, фотосоюз до перестройки так и не дали создать.

Жизнь была такая. Журнал «Смена» — официальный, «Огонек» — официальный. Репортажа было мало. Был Марк, не помню фамилию — вот, провалы в памяти начинаются.

Редькин, может быть?

Да. Это поколение стариков наших, в журнале «Советский Союз». Потихоньку репортаж как бы выползал, расчищал себе дорогу — в том же «Огоньке», например. Но «Советский Союз» в этом отношении был очень законсервированным. Возглавлял его Николай Матвеевич Грибачев, известный, советский поэт и кандидат в члены ЦК. Старались делать его интересным. Но когда подменялась реальная жизнь большим количеством оптимистических улыбок, таких лиц… комсомольских, веселых. Какая-то часть тиража выходила на русском языке. Но вообще он на девятнадцати языках выходил, его можно было купить в киоске. Поэтому особенно лапшу на уши вешать не получалось. Надо было умело, осторожно подменять.

Правильно ли я понимаю, что вы к фотографам в журнале относились как к мастерам, но вам не нравилась сама подмена?

Да, я очень уважал их как фотографов. Потому что они все были действительно асы. С улицы ведь не придешь в журнал «Советский Союз», средним фотографом там работать не станешь. Несмотря на то, что школы у нас фотографической, повторяю, не было. Но все это поколение, Руйкович, Марков-Гринберг, Халдей и так далее — это были самородки высокой пробы… Но, в общем, нельзя было без конца врать!

«Крылышки пришлось самому себе обрубить и уйти»

Все фото: из серии «Улица». Автор: Юрий Рыбчинский

Почему вас в итоге уволили?

У нас в «Советском Союзе» выписывали все наиболее интересные западные журналы — «Paris Match», «Stern», «Life», «Look». И в нашей библиотеке их можно было посмотреть. И было очень обидно. Вот взрыв на улице, кровь, машина поперек стоит, народ собрался. Чик-чик, кадры великолепные, живые. Но мы же не можем такого! Если у нас такое произошло, если два автомобиля столкнулись, мы это только для себя можем снимать, а вот такой репортаж острый, драматический — нет. Но мы учились невольно такому репортажу. И раз в три года или раз в пять лет, я не помню, эти журналы сдавали куда-то в Главлит, чтобы их сжигали. А наши знакомые девушки из библиотеки разрешали нам перед тем, как они в мешки их загружали, вырвать то, что тебе понравилось. И у меня была целая коллекция западной фотографии из этих журналов: и съемка искусства, и репортажная.

Чем она вас привлекала? Честностью? А некоторые до сих говорят даже на выставках обычной и вполне мягкой документальной фотографии «что-то вы очерняете». А уж репортаж с места аварии!

Свободой, свободой, свободное дыхание! Ну, репортаж есть репортаж. Это ты должен быть шустрый, быстрый, честный — это очень важно. А у нас? Собирались в это время в кабинете главного редактора и начиналось! Ввели войска в Венгрию: «Вы понимаете, как это сейчас важно, международная обстановка. И партия, и правительство, конечно, просят народ, чтобы он был единым с партией и поддержал это дело. Поэтому мы проводим такое собрание и просим, кто голосует за то, что правильно поступили, введя войска в Чехословакию или в Венгрию, поднять руку!» И я там неохотно, но поднимал. Ну сколько можно было так жить?

И вы решили больше не поднимать руку…

В конце концов, я не подписал второе Стокгольмское воззвание за мир, которое должно было быть подписано всей редакцией, и меня там начали мучить по-всякому: «Юра, дорогой, ты 14 лет проработал, мы тебе ничего не сделали, ты подводишь весь коллектив!». А я перед этим прочел Солженицына «Бодался теленок с дубом», и там заканчивалось — жить не по лжи. Я ночью прочел, утром снял свою подпись, уже поставленную.

Это было в 1976?

Это был 1976-й год.

А откуда у вас был Солженицын?

Я имел возможность распечатки всякие читать. В общем, когда поняли, что я не отступлюсь, меня вызвал главный редактор и сказал: у меня брат погиб на войне, а вы против воззвания, которое призывает к миру, вы что, может быть, в Бога поверили? Это тогда было такое обвинение. Я сказал: ни в какого Бога я не поверил, но вы мне не интересны, вы должны понять — вы мне не интересны. И потом вдруг появился Аджубей.

Зять Хрущева.

Он после снятия Хрущева стал работать в нашем журнале. Сначала его в Казахстан хотели упечь. Но потом Грибачеву сказали: ты ездил с ним в Америку, репортажи снимали. Возьми его, сделай ему отдел, мы тебе разрешим. И пусть он возглавляет отдел политической жизни, хотя у нас уже был политико-экономический. В общем, Аджубею сделали свой отдел. И я помню, как мы встретились перед дверью в редакцию. Подъехал на машине Аджубей, а я пешком ходил из дома, 10 минут напрямую, по Крапивинскому переулку. И он сказал: Юра, ты понимаешь, что ты делаешь? Ты ведь нигде, никогда не сможешь напечататься. Ты сейчас уходишь в запрет, в самозапрет для себя. Подумай еще раз — стоит ли себя хоронить, как ты себя сейчас хоронишь? Ну спасибо, Алексей Иванович, за доброе слово, я ценю, что вы мне сочувствуете по-своему. И потом тот же Аджубей придумал — да он же уезжает за рубеж!

За рубеж?

Он же сейчас себе зарабатывает израильские эти самые, как это мы раньше не подумали! Алексей Иванович, позвоните в ОВИР, узнайте. Алексей Иванович быстро звонит в ОВИР — не уезжает Рыбчинский! Ну тогда хрен с ним. Опять меня к зам.главного: может быть, вас подлечить надо, аппаратуру новую? А я уже снимал в это время года два или три. И снимал хорошо, шёл наверх. В отличие от этой мучительной писанины, которая была не моё, а это было моё, я очень хорошо пошел в фотографии. Но крылышки пришлось самому себе обрубить и уйти. Я устроился в котельную, как тогда бывало: или дворником, или в котельную — надо же кормить жену, детей у нас, правда, не было. Однако нет худа без добра! Иначе я бы там стал очень полезным для журнала «Советский Союз» постановщиком, потому что я это всё ловко придумывал.

А что придумывали?

Там был такой человек по имени Май Начинкин. Это был просто сказочник! Мы с ним часто ездили в командировки. И вот якобы выбирают в Молдавии, в Кишиневе королеву красоты. Никакой королевы никто не собирался выбирать. Но наша энергия так возбуждала городские власти, что приехал журнал «Советский Союз» — надо помочь. Объявлялся конкурс, и мы снимали.

То есть, получается, что в «Советском Союзе» придумывали и формировали, а не документировали действительность…

А начали с того, что мы сидели с Маем в киевской гостинице, откуда были видны из окна купола Софии. Это была моя первая съемка для журнала. А я перед этим прочел, что в Ленинграде, в Петропавловской крепости обратились за помощью к альпинистам, и они там лазали на шпиль. Я говорю: Май, посмотри, в Питере лазят альпинисты по шпилю, а вот перед нами София — смотри, какие купола, какие шпили. Не полазить ли здесь украинским, киевским альпинистам? Май всё понимал. У него была своя тема, какая-то медицинская, в которой я был литсотрудником. А у меня были с собой «Зенит» и «Руссар». Он говорит: отлично, звони. И я позвонил, по-моему, в спортивный альпинисткой городской клуб. И говорю: мы из журнала «Советский Союз», у нас так окна расположены, что видна София, и вот мы вспомнили, что в Питере помогали альпинисты, а тут тоже золото не первой свежести. Вранье пошло дальше: якобы мы узнали, что у них ситуация близка к реставрации, вы как, могли бы им помочь? Они говорят: мы, да, только если скажут, что можно, мы сейчас же в ответ — уже лезем, ползём! Спасибо, будем звонить.

А дальше?

После этого звоним в отдел реставрации, в Софию: альпинисты местные услышали, что в Питере на Петропавловской крепости помогали альпинисты и спрашивают: не нужно ли вам помочь в Софии и других храмах. Мне в ответ: интересную информацию вы нам даете, я поговорю с нашим начальником службы. Короче говоря, начинается лазанье альпинистов, а командировки длинные у журнала «Советский Союз», денег никто не считает, 20 дней. И вот канат забрасывают на крест, альпинист возле фрески делает растяжку. А я снимаю.

Это какой год?

Наверное, 1976, когда меня выгнали. Или 1975? Я твердо помню, что Высоцкого я снял в 75-ом. Меня еще не выгнали, но это была моя последняя съемка в журнале «Советский Союз». У меня эти кадры в альбом не попали, потому что они все легли в архив редакции.

А где сейчас архив журнала?

Сейчас пропал архив. Тогда уже «Советский Союз» назывался как-то иначе, «Воскресенье», по-моему, и его растащили по частям. У меня немножко осталось. Пропал замечательный архив… Короче говоря, я приехал, Май свою медицинскую тему на «ура» показал, а я эту. И Грибачев кричал: вот, вот как надо снимать, какая динамика, какой интересный материал, в следующий номер сразу. Ну конечно, это материал второго ряда по значению — церковь, восстановление, но дать обязательно.

Это же шло не как церковь, а как архитектура?

Ну конечно, как работа альпинистов, как архитектура, спасение древних памятников. Там даже слова «церковь», может быть, и не было. Но древняя София — её все знают.

А они хотели динамику?

Они хотели динамику, свежую струю. В общем, я пришел туда со свежей струёй. Но этой струёй я поливал журнал 2–3 года, не больше.

«Я попал в когорту инаковидящих»

Все фото: из серии «Городок». Автор: Юрий Рыбчинский

Итак, вас уволили, и вы ушли в котельную. Влились в «поколение дворников и сторожей». А что было дальше?

Котельная была на Олимпийском проспекте. Это был огромный зал. А мы, хоть и назывались «кочегары»», но были не кочегары, а просто зажигали эти котлы, которые гудели всю ночь. И вот ко мне стали приходить Александр Слюсарев, Борис Михайлов, когда приезжал в Москву, все сливки андеграунда. В общем, уйдя из журнала «Советский Союз», я попал в «сливочную» когорту «инаковидящих», в андеграунд. Они все стали моими друзьями и моими со-работниками по цеху.

Как вы познакомились?

Когда я стал работать в котельной, один из фотографов, который вёл такую же двойственную жизнь, познакомил меня с Александром Лапиным. А Лапин жил напротив Театра оперы и балета имени Станиславского. Сейчас Елена Лапина, его жена, стала известным театральным фотографом, а Лапин уже давно умер, к сожалению. И через Лапина пошло знакомство со всем этим кругом андеграундных фотографов. А это был очень узкий, маленький круг. Это был Слюсарев. Это был Борис Михайлов, который жил в Харькове. Там же, в Харькове, жил Роман Пятковка. Ляля Кузнецова из Казани, тот же уже названный мной Лапин, Сёмин Володя. Это всё была когорта фотографов, снимавших для себя. Они или работали, как я, на какой-то другой, посторонней работе, или совмещали официальную съемку с собственной.

Многие совмещали?

По-настоящему совмещавших официальную фотографическую работу со съемкой для себя было только два. Один — Виктор Ершов. Несмотря на то, что он был меня значительно моложе, это был замечательный фотограф, у меня есть большая коллекция его работ. Вот тут, в папке. А это одно из свибловских изданий, когда я ему уже у Ольги Свибловой сделал выставку. Когда я перестал снимать, то передал всю накопленную фотографию Свибловой в музей. И она сделала отдельный фонд Рыбчинского и Гладкова. И мы с Ольгой дружим, она меня до сих пор очень поддерживает, хотя я уже слепой. В общем, сестра после его смерти принесла мне две кошёлки его фотографий, я отобрал вторые экземпляры: многие работы были в двух — трёх экземплярах. Сказал Ольге: вот тебе тут я отдаю все по максимуму, но эти сюжеты будут и у меня дома. И Виктору в 2014-ом году сделали выставку на «Моде и стиле фотографии».

Фотобиеннале вроде был в 2014, а «Мода и стиль» в 2015?

Или биеннале, они мало чем отличаются, кроме названия. В общем, в 2014 была его персоналка, благодаря моей коллекции. Потому что я заразился от него. Он пришел в журнал «Советский Союз» совсем молодым мальчишкой. Его фотограф Леонид Бергольцев вытащил в секции в доме пионеров, просто ахнул от того, как он снимает.

Знаменитая в те годы кино-фотостудия в московском Дворце пионеров на Ленгорах Израиля Гольдберга…

А Ершов купил себе широкоугольник «Руссар» и ходил, занимался подсъемкой и очень любил показывать свои фотографии, говорить на эти темы.

А Ершов кадры, которую вы мне показали, ведь не публиковал?

А где было публиковать? Ну, человек снимает, но кто это напечатает? Он начал активно публиковаться в 1990-е. Но в журнале были так называемые «сменные полосы», это вкладыш в «Советский Союз» — для Финляндии, но больше для восточных, азиатских стран, для Кореи, Китая, Вьетнама. И там печатать было значительно проще, потому что там была хроника. Вот там были карточки без постановки, да и постановками они занимались в значительно меньшем количестве, чем в основном журнале. И Витя работал на сменных полосах и всё свободное время снимал для себя, в собственный стол, нигде не печатался. Но активно обсуждал в журнале, показывал работы нашим фотографическим гигантам. Те смотрели снисходительно, похваливали, а меня это просто заразило.

То есть вы стали снимать во многом благодаря ему?

Да, я последние два года, 1974–76, когда стал снимать, купил себе такой же «Руссар» и снимал на ходу, от бедра. Вот идешь, насвистываешь что-то, вы приближаетесь ко мне, я смотрю поверх вашей головы, а здесь у меня ФЭД с «Руссаром». И я тихонько, а у него тихонький спуск, снимаю. А потом у меня «Лейка» Руйковича появилась, я обменял её на длиннофокусный объектив. Он вообще неслышным образом снимает! Я нажимаю — и получаются фигуры несколько искаженные, динамичные, драматичные. Это можно было с метра снимать, можно было чуть подальше.

Возвращаясь к вашему кругу. Вы не участвовали в фотоклубах, но все общались?

Ну конечно, все друг друга знали хорошо.

А почему в 1970-ые в фотоклубах и независимых группах был взрыв интереса к документальной, да и к концептуальной фотографии?

Потому что клуб — это возможность общения, раньше же вообще ничего не было. А тут вот какая-то официально разрешенная форма свободно заниматься фотографией.

Они там откалывались от оттепельных клубов, новые организовывали.

Ну, эта драчка идет всегда.

Но фотоклубы возродились только в оттепель. Ведь Сталин полностью разгромил неформальные структуры. А вот в 1970-е по стране возникло много новых, сильнейших. Авторы уходили из оттепельных любительских, говорили, что не хотят больше снимать «птичек-цветочки», а хотят профессионально заниматься фотографией. Почему был такой взрыв творческой фотографии? Вроде это конец застоя. А столько ярких людей!

А у застоя же есть второе название — «застолье». Застой — отчасти очень не застой. По домам, конечно, но шла активнейшая интеллектуальная жизнь, домашние выставки.

Это контролировали?

А как это проконтролируешь? Можно, конечно, засылать всяких…

Бывали адские истории: трагическая с кгбшниками и погибшим Витасом Луцкусом в Литве, группу «Трива» в Новокузнецке закрыли в начале 1980-х.

Да, конечно… Но вообще, если ты не выходишь на Красную площадь и не ложишься поперёк, а делаешь дома всё это, это был путь к свободе в своей компании, где можно было всё говорить в открытую. Застой — это очень напряженный, на самом деле, период жизни общества. Мастерские художников жили активнейшем образом.

А много было таких людей?

Ну как… люди, диссидентски настроенные, друг друга знали. Вот мы, «инаковидящие», нас было десять человек в Москве, кто-то еще примыкал. Многие просто знали.

Круг небольшой?

Круг небольшой, но эти круги пересекались. Например, с женой мы посещали в Лаврушинском переулке писательский дом Атарова, был такой писатель второго ряда. Как в пушкинские времена были салоны, так у нас были посиделки в домах, которые приурочивали к дням рожденья, еще к чему-то. И там собирались и философы, и художники, и поэты — своя компания. Это все очень напряженно проходило.

А «Трива» в Новокузнецке даже выставляли на улице свои работы. И пока они не захотели податься на World Press Photo и центральный КГБ, как я понимаю, не вмешался, местное начальство их поддерживало.

И на улице бывали перфомансы. И был еще, например, Горком художников-графиков на Малой Грузинской. Это пар выпускали.

Вы считаете, что так выпускали пар?

Ну, хоть как-то. Узнать, кто они, держать их хоть в какой-то узде, в каком-то русле.

То есть партийным органам уже не хватало сил на тотальный контроль?

Трещало всё по швам, конечно. А вот Горком художников-графиков — уже человек где-то состоит и его документы лежат, его проверить легче. Очереди стояли, хвосты к выставкам. В том же доме, где жил Высоцкий на Малой Грузинской. И там была фотография.

Но очень много было групп вне Москвы — и люди создавали их сами, не сверху шло. Их долбать иногда начинали, как фотоклуб «Волга» в Горьком — ругали вовсю в газетах, цензура на выставках была, архивы иногда уничтожали.

Ну, это уже совсем другая жизнь.

Вы с ними общались? Горький, Чебоксары, Йошкар-Ола, Сергей Чиликов, Юрий Евлампьев…

Мы общались с определенными. Чиликов, конечно. Казань очень сильная была.

А вы ездили к ним или они сюда приезжали?

Они сюда чаще всего приезжали, а иногда и мы бывали.

А вы ездили за свой счёт?

Сами. А в Казань можно было и командировку взять, там большой город, много тем.

«Шатаясь, мы держимся за вертикаль — и падаем»

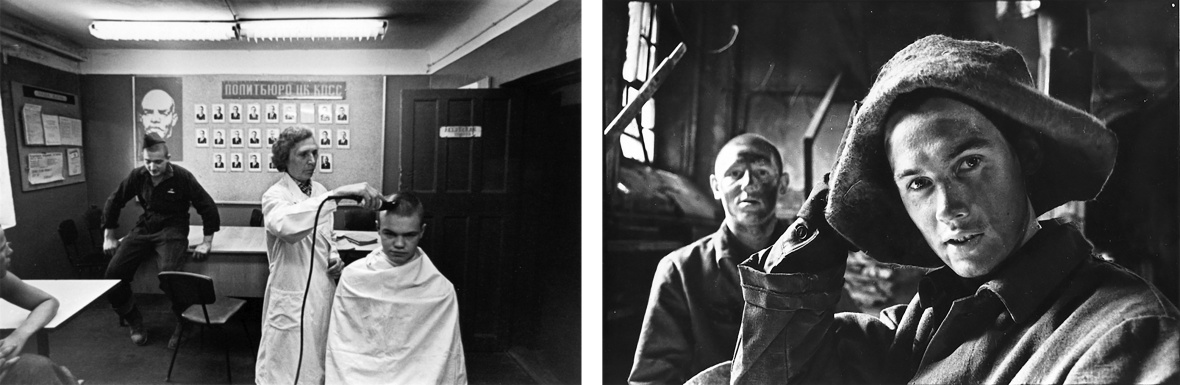

Все фото: из серии «Вытрезвитель». Автор: Юрий Рыбчинский

Давайте поговорим о том, как вы стали делать длинные проекты. Тогда ведь именно в нонконформистской среде вы, Ляля Кузнецова, Борис Михайлов, еще несколько человек стали так работать. Знаю, что некоторые даже не давали в своих сериях снимки произвольно перекладывать. И это было попыткой выстроить собственный честный взгляд на реальность, контролировать процесс самому художнику. Множество параллельных взглядов.

Мои проекты начались, когда я уже не работал в журнале «Советский Союз». Сначала я стал делить для себя мысленно их на определенные темы. Во-первых, меня тянуло в запретные вещи: церковь, тюрьма, вытрезвитель — вот как бы побывать? Улица — одна из главных тем была, городок — вторая была. У нас с женой уже в это время был маленький автомобильчик, «единица» — это «Жигуленок» первой модели. И мы любили в субботу, в воскресенье куда-нибудь в Боровск завалиться. Или в Звенигород, или еще куда-нибудь. И обязательно я приезжал оттуда с материалом. Или у меня была съемка — «Серебряное кольцо». Было «Золотое кольцо», а Аджубей придумал «серебряное» — начиналось в Вологде, Рыбинск, потом канал имени Москвы, канал имени Ленина, где тоже стоит колокольня в воде, маленькие деревушки, городки. А заканчивалось это все в Кириллове, в Белозерске и в Ферапонтово. Вот я взял такую официальную тему для журнала «Советский Союз». Это первый раз, когда я мог снимать и для журнала, и для себя. Я снимал репортаж.

Это где-то 1974 год?

Да, примерно, это даже 1975. Вторая тема — это скорая помощь в Склифе. Когда я стал ночами дежурить в Склифосовского, в отделении реанимации, и напоролся на встречу с Высоцким. И снял Высокого первый раз, когда его реанимировали: его привезли под этим делом сильным. Уникальные кадры. Но я обещал ему определенные фотографии нигде не показывать. И вдруг проходит лет десять и мне говорят — Юра, в «Комсомолке» лежит твой кадр: Высоцкий, и ему в попу вшивают «торпеду». И как, говорю, написано «Рыбчинский»? Нет, написано «съемка неизвестного автора». Ну как же так, я же обещал ему, что нигде… А потом я понял, как это могло попасть. Это была молодая компания, и врачи ко мне пристали, чтобы на память о Высоцком я им снимки подарил. И я подарил заведующему отделением, а он уехал в Америку потом. Я думаю, что это пришло от них — в досье «Комсомолки» появились эти фотографии. Но всё было запрещено Высоцким. А я снимал, как он сидит в палате и разговаривает с двумя врачами. Этот кадр сохранился, и он есть в моём альбоме. Еще одна тема — вытрезвитель. Когда я ездил с подачи Аджубея по так называемому «Серебряному кольцу», я побывал в вытрезвителе Череповца. Я ахнул, что это было за учреждение, с облупленными стенами…

Самая ваша жесткая серия, пожалуй.

Я решил, что я сюда попаду на съемку обязательно. Уехал и попросил, не помню у кого, подписать бланк журнала «Советский Союз». А может быть, сам подписал — бланки эти у меня до сих пор есть. В общем, обращение к главному милиционеру Череповца, что вот мы боремся с пьянством, и очень важно эту тему показать. Договорился — и на 3–4 дня я улизнул в Череповец. Со мной был лаборант Андрюша Столяров, мы поехали вдвоем. Приехали, и у нас была пьяная ночь — милиция в доску пьяная, мы пьяные, клиенты пьяные. Мы объезжаем парк, у них вырывают бутылки, выливают прям при них. Алкаши выражаются, когда видят, как выливается эта золотая жидкость. Ну, немножко мильтоны оставляют себе, прячут. А я снимал всё, что хотел.

А с милиционерами какие были отношения?

Самые дружеские. Ну раз я приехал, их городской начальник меня сюда прислал — какое может быть отношение? Отношение отличное. Юра, ещё возьмешь? Нет, ну ладно, тебе надо для работы. Они там к своим милиционершам пристают, а я целую серию снял. Ночь, милиционер и миллиционерка, как они там в коридоре…

А какие у вас чувства были?

Хорошие чувства. У меня не было жалости к этим людям, потому что я был молодой человек. Сейчас мне всех жалко, в мои 86 лет. Я понимаю, что такое лежачий человек, что такое безногий человек. А в то время это ничего не понимается — надо сделать хороший кадр, и чем он круче и ужаснее, тем он лучше.

Но все-таки у вас была не «чернуха», которая потом стала популярной. Когда сначала официальный репортёр снимал сплошной оптимизм и патоку, а потом вдруг, ближе к концу 1980х, оказалось, что у него есть и пьяные у магазина, причем безжалостно снятые. Но я бы не сказала, что вы безжалостны к своим героям.

Знаете, я даже немножко не то, что обижаюсь, но возражаю, когда мне говорят «вы занимались социальной фотографией». Я не социальной фотографией занимался, хотя это я уже потом сформулировал — все-таки я на слой глубже брал.

Я тоже так думаю.

Я занимался русским абсурдом, вот чем я занимался. Абсурдистской советской жизнью. И постсоветской абсурдистской жизнью. Вообще, России очень свойственен интерес к абсурду. Не умственному, а такой вот… реальный, философский, глубокий. Хотя человек не понимает, что это философия, но у нас очень глубокий черный низ и очень высокий, святой, белый верх. И вот на этой растяжке, на напряжении этих двух полюсов, строится наша русская жизнь. Еврейская тоже, любая. Тут в России нет эллина, нет грека и нет иудея. Тут все мы заражены этой русской болезнью, вот такой двойственностью. И шатаясь, мы держимся за вертикаль и падаем. И всё равно за нее держимся и смотрим вниз, что там делается, под землёй.

Но мне кажется, что вы эти полюса как раз соединяли. Показывали самый разный спектр чувств. Вы говорите, что были молодым человеком и не жалели людей. Но у вас гуманность есть в фотографиях, даже в самых тяжелых.

Даже на последней выставке меня почему-то обозвали чуть ли не великим гуманистом… Я снимал всех. И ко всем равно относился, будь то выдающийся какой-то человек или простец русский. Я его пытался как-то расстегнуть, его пиджак, его грудь, и показать его внутренность, равно у всех, и его возвышенные качества. Ну конечно, жалость у меня всегда присутствовала.

Вы в котельной работали один? Потому что я знаю, что были котельные, где несколько художников создали прямо художественную артель.

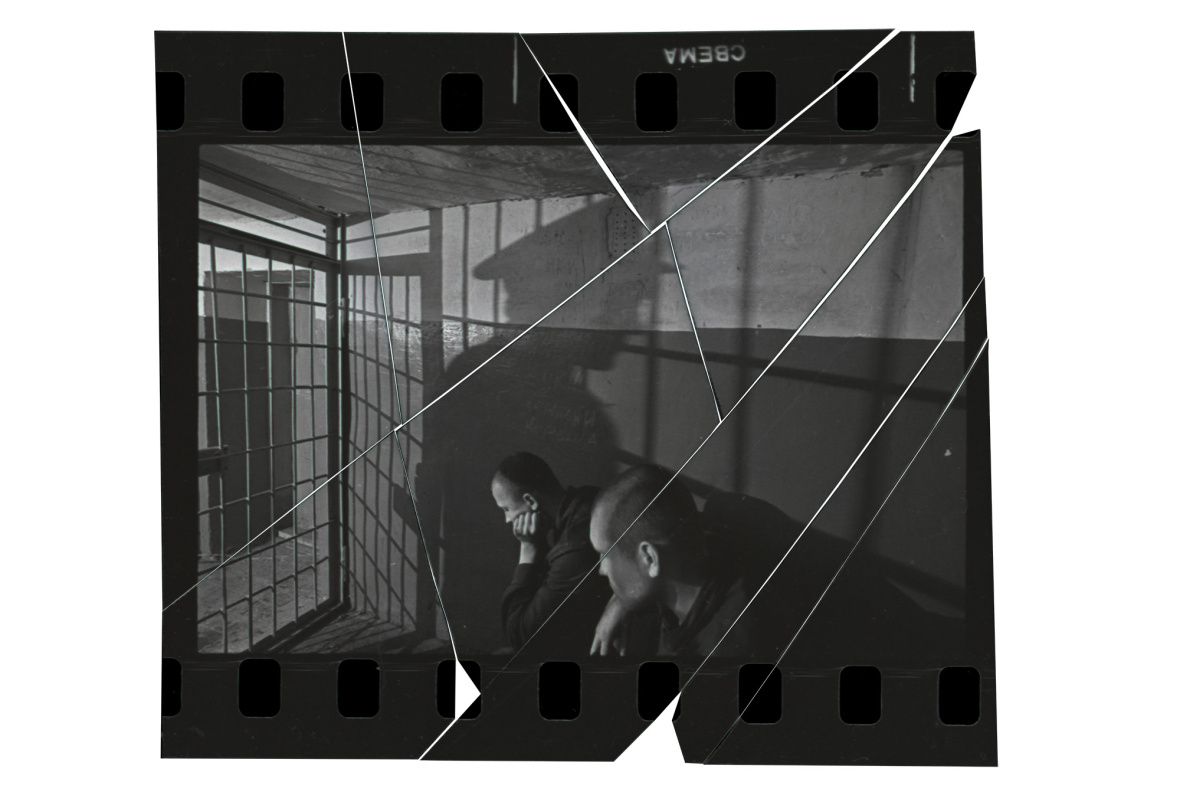

А у меня сменщики были. Я умудрялся ездить в командировки от АПН! Договорился, что я работаю неделю, а сменщик следующую неделю: отпусти меня на 10 дней, я в следующий раз отработаю! И я беру командировку, у меня были очень хорошие отношения с «Soviet Life». Это был журнал, который шел в обмен на журнал «Америка», на Францию журнал выдавался и так далее. И вот ко мне подходят: ты говорил, что тебя всякие запретные вещи интересуют — хочешь в тюрьму молодежную съездить? Да вы что, Алексей Иванович, я не то, что хочу, я уже еду!

Но при этом вас не публиковали, не печатали?

У них публиковали, кстати, только сняли пилотки.

Сняли пилотки?

Если я сфотографировал пилотку, то этот кадр у них не шел, чтобы не было военизированного оттенка. В 1976-ом году снял, а в 1978-ом это опубликовали. Причем здесь я не мог это опубликовать. Но «Soviet Life», то есть журнал, который идет не на СССР, опубликовал.

И это еще до перестройки?

Это еще до перестройки, совершенно верно.

«Я почувствовал, что надо соревноваться в отвратительности»

Все фото: из серии «Тюрьма». Автор: Юрий Рыбчинский

И вот пришел 1985 год. Михаил Горбачев у власти, гласность, ускорение. Что начало происходить?

А в перестройку это все получило второе дыхание. Во-первых, финны мгновенно нас позвали в Финляндию, и не было никакого «стопа». Нам сделали там выставку, которая называлась «Инаковидящие», издали альбом. Ну можно ли было об этом мечтать? Я до этого с женой только в Польшу два раза ездил, и то это был большой подарок. У меня есть анкета, я вам её покажу, которую заполняли выезжающие за рубеж, на три страницы. В общем, приехала живущая в Москве финская атташе, в мастерскую к Эдуарду Гладкову, с которым я делал свою коллекцию. Музея еще не было фотографического, Свибловой не было, она потом спустилась на парашюте на нас. И было назначено свидание с этой атташе для всех нас — вся компания, перечисленная мной, кроме Ершова, который отставал по возрасту. Но там был Мухин, из молодых к нам прилепившийся, который снимал тоже так — то для себя, то где-то подрабатывал. Пришла эта женщина молодая, и готовы были черные мешки для мусора.

Это в каком году было?

Это уже был 1988. И легкой рукой мы насыпали им какие-то кадры. Иногда мятые, иногда не мятые, всё, что мы имели, что снимали для себя. Она увезла от нас два мешка фотографий. Михайлов подъехал, всё забрала. И через, максимум, месяц, ну очень быстро, там был издан каталог, который назвали «Инаковидящие».

Известный каталог! Культовый, можно сказать.

И с тех пор к нам прилепился этот лейбл — «инаковидящие». Следующей Франция захотела нас видеть. Я поехал туда вдвоем с АПН, с Сашей… забыл его фамилию, на 20 дней в Париж — ну можно было мечтать об этом? И это все одно за другим. Париж — это 1989. И наконец, 1991 — приезжает Лия Бендавид-Вал из Америки и начинает делать материал для альбома, который назывался «Изменяющаяся реальность». По-английски это хорошо звучит. Нас зовут в Америку, и мы едем на две недели в Штаты. Тот же Лапин, тот же Слюсарев и так далее, наша компания едет. Я и туда попал, конечно, опять со своей тюрьмой. Прямо идёт везде тюрьма… и всё. «Певец советской тюрьмы» — это Рыбчинский.

Вы поэтому перестали фотографировать в 1990-х?

1995 — последние мои кадры. А по-настоящему мои последние кадры — это путч. 1991, август, я там был ночью. Закончилось это тем, что меня стала давить мысль о том, что у меня печатаются одни и те же фотографии. Их 10, 20, но они одни и те же. Рыбчинский — «певец тюрьмы». Рыбчинский — «певец церкви», «певец улицы», «певец городка» и Рыбчинский — «певец вытрезвителя». Да, а еще «Танцующая Брежнева». Вот такая обойма. Есть кадры, которые печатаются и зарубежными изданиями, и нашими изданиями здесь — без конца. Ну сколько можно? Леонардо Да Винчи пишет один раз картину и может сделать собственную копию ещё один раз — и всё. А здесь что? Фотография позволяет сколько угодно наводнять собой мир.

А почему только эти кадры?

Потому что это самые убойные кадры, которые в то время были очень новыми. Ну, когда нельзя было целующуюся пару напечатать или очень осторожно, если свадьба. Или пьяного шатающегося нельзя было снять. А тут вдруг такое обрушение — всё можно. Эти кадры шли, шли, шли.

Тогда случилась такая странная вещь: вот перестройка, у многих эйфория, начали свободно ездить. Но потом многие в так называемую «чернуху» начали уходить, ближе к 1988–89. Как вы к этому относились?

Ну конечно. Конечно, это «чернуха».

Михайлов тоже, «История болезни»…

Михайлов — номер один. Кто самый знаменитый фотограф России на западе? Вам скажут, что Михайлов.

Хотя он украинец. Сейчас уже стали различать. Но в целом, если взять Михайлова — его серии 1970-х кажутся мне более многослойными, в том числе по отношению к людям, социально не близким, скажем так. А потом как будто пошла поляризация. А кто-то даже ушёл из фотографии.

Вот вы спросили, как я относился… Я относился к тем, кто ушёл. Я почувствовал, что надо соревноваться в отвратительности. Уже на новом витке каком-то. Вообще — соревноваться. С Михайловым надо, не отставать. С Мухиным тоже надо. Он молодой, шустрый, шустрее меня. Надо зарабатывать деньги: хорошие деньги фотографии стали стоить. Меня это тоже не устроило. Фотография стала коммерческой, очень сильно коммерческой. И я ушел из фотографии. Ну и к шестидесяти годам кофр начинает тяжело тебя обременять, там же много что лежит, и бегать надо быстро.

А как так вышло, что вы порезали свои лучшие негативы?

Я пришел в мастерскую свою, она была через переулок. Выпил, добавил. Взял эти негативы, разложил по конвертам. Взял ножницы и стал резать. Я порезал 10 лучших негативов. Но где-то посередине я остановился. Что-то меня остановило. Я взял эти кусочки и стал по конвертикам ссыпать. Уже был компьютер, но программ рисования компьютерных — ничего такого еще не было. Ну ладно, раз я так поступаю, может быть, из этого можно будет что-то сочинить… у меня так мелькнуло. И я насыпал в каждый конвертик по негативу. А вторую половину негативов я резал, уже прямо ссыпая в конверты. То есть я немножко от жесткого своего решения отступил.

«Я нашёл себе применение!»

Все фотографии: из серии «Порезанные негативы». Фото: Юрий Рыбчинский

Что произошло, когда вы больше не смогли и не захотели снимать?

Я нашел себе применение! Мы начали коллекционерами с Гладковым. Фотографического музея не было в стране. Я говорю: «Эдик, давай сделаем фотографический музей и подарим его Москве!» У него родился внук, он тоже уходил из фотографии, ему тоже захотелось. Но я думал, что я сумею заниматься и фотографией, и коллекционированием. Но снимал немного. И всё переносил: вот сейчас возьму камеру, пойду на вокзал. И ведь было куда сходить, на какую-то площадь, даже на Красную, там интересно снимать. А я всё не мог и не мог, я утонул в этом коллекционировании.

С чьих снимков вы начали?

Мы с Эдиком стали очень активно брать людей своего круга. Слюсареву звонишь: Саша, мы с Гладковым делаем фотографическую коллекцию, ты можешь нам подарить три своих карточки? А почему три, приезжай, бери, сколько тебе надо. Потом приехали американцы, у нас уже была неплохая коллекция. Они из Остина, это столица Техаса. Заключили с нами договор, что мы собираем здесь коллекцию в двух экземплярах — для них и для себя. И нам стало легче: на каждый сюжет дают 100 долларов — о, мы уже не попрошайки. Мы уже звоним: Боря или Федя, вот такой проект с американцами делаем, в двух экземплярах, у нас 100 долларов, мы тебе платим, можешь в двух экземплярах напечатать?

Современно поступали, выходит! Многие только недавно стали задумываться, что художникам всё-таки надо бы иногда платить. А то есть масса историй, как в 1970–90х у людей забирали кадры на выставку — и с концами, не возвращалось почти ничего. И автор не мог напечатать ещё кадры, купить материалы, денег не было, материалы новые не достать.

В общем, дело пошло быстро и уже на новом витке. И потом мы уже вышли на наследников.

А на кого вышли?

Халдей ещё был жив, к нему стали наведываться. 40 фотографий человек своих подарил. Со своими подписями, со своими печатями, под коньячок, под красную икру. Он был тогда очень знаменитым с этим знаменем на Рейхстаге. Ведала всем Аня Халдей. Но первому я позвонил Родченко: погибать — так с музыкой. Они меня приняли дома, Варвара и Саша Лаврентьев, её муж, он снимал и был дизайнером, тогда еще слова этого не было, короче говоря, книжным художником. Они отнеслись ко мне хорошо, сказали, что всячески нас поддержат. Конечно, мы не можем вам подарить авторскую печать Родченко, но мы можем вам подарить печать Лаврентьева с печаткой Родченко, это тоже очень ценно. Я говорю: ну конечно, большое спасибо. Закончилось тем, что они нам подарили 17 таких фотографий, с печаткой Родченко. А потом даже маленький почтовый конвертик с натуральными 3–4-мя работами Родченко, ну второго ряда, но это авторская печать, я её тоже Свибловой отдал. И после этого стало легко звонить. Я звоню второму человеку — Клавдии Николаевне Игнатович и говорю: мы такой музей делаем. А у нее уже, оказывается, побывал Саша…

Бородулин, наверное?

Папа жил там, а он наезжал сюда, и фотография уходила семимильными шагами из страны. Приходит этот Саша к Клавдии, она уже одна, мужа в живых нет и говорит: вот это, это, вот это, по два доллара, 200 долларов могу дать за эти фотографии, сгребает пачку из 100 фотографий и увозит. Я ей сразу сказал, что немножко мы можем заплатить, 20–30 долларов за фотографию. А может быть вы нам что-то подарите, потому что Родченко подарили нам 17 фотографий с его печаткой. Она говорит — у меня тоже есть печатка Игнатовича и дарит нам 3–4 кадра. А потом мы с ней так подружились близко, что она мне передала совершенно замечательные работы Игнатовича, В том числе его знаменитый кадр, но маленький совсем, где стоит лошадка белая, с черненьким жеребёнком. Это печать Игнатовича, бесплатно. Мы собрали, и у нас уже появилась серьезная коллекция. И вот мы в галерее «А-3» на Арбате делаем выставку, она не умещается в один раз, мы ее делим на две недели. Одну неделю — первую половину, с 1920-х годов до 1950-х или до войны, а вторая — война и до наших дней.

А как и когда вы передали коллекцию Московскому Дому фотографии?

И тут приезжает Свиблова, слышит, что какие-то конкуренты работают. А она уже получила помещение на Остоженке. Говорит: о, Юра, ты будешь у нас работать главным хранителем, второй человек после директора. Я говорю: спасибо за доверие. Потом она вернулась к этому вопросу, а мы в это время переезжаем отсюда. У нас старый дом в стиле модерн, весь хлипкий, мы видим, что делает сосед в своем туалете, я с ним переговариваюсь, он говорит — смотри, не упади на меня. И наш дом ставится сначала на реконструкцию, а потом его разрушили, оставили только кирпичное основание, а это всё новое возвели, под стиль модерн. А мне куда это всё девать? Приходит Бурасовский: отдай нам это на временное хранение, тебе это ничем не грозит, мы подпишем договор, ты будешь участвовать в наших выставках как — мы тогда назывались — Музей фотографических коллекций. Понравится — ближе сойдемся, не понравится — когда твой дом закончат или ты помещение, может быть, себе получишь, заберешь это всё. Хорошо, я подумаю.

А что Гладков?

Говорю Эдику: мне негде хранить, а мы переезжаем. Он согласился — отдали Ольге. Но я уже изучил её характер, отношения у нас прекрасные. «Иди главным хранителем!» Но я не пойду, потому что наступит 10 часов утра, ты бежишь — где Рыбчинский? А Рыбчинского нет. И у нас испортятся отношения, зачем нам это надо. Нет, я в штат не пойду, я вольный человек, я еще снимаю понемножку. Хотя я уже тогда ничего не снимал, это был 2002 год. И я там стал работать на договоре: я прихожу, когда хочу, занимаюсь своим. Она мне сделала две выставки, сделала книжку «Фотоэстафета от Родченко до наших дней».

А вы ведь проводили и сами до этого «Фотоэстафету»?

Я проводил серию выставок с таким названием. У Свибловой и на других площадках. До неё я начал это. А Свиблова издала книгу, книга очень интересная.

А потом?

А потом я начал очень быстро слепнуть, и ни о какой фотографии речи быть не могло. Вот сейчас вас я вижу в густом-густом молоке: я вижу ваши глазки, я вижу, что вы кудрявая… Короче говоря, я полуслепой, полуглухой, и еще у меня много-много всяких хвороб.

Но вы всё помните, у вас удивительная память. И, насколько я знаю, продолжаете активно работать. Два проекта сделали недавно. Во-первых, удивительные «Порезанные негативы» — вроде бы те же знаменитые кадры, но видны швы реальности, как шрамы на фотографии. Вы, получается, восстановили то, что разрезали в 1990х?

Восстановил! Прошло 30 лет. И два года назад в Доме фотографии я передал эти конверты с кусками негативов сканировщику Боре Зайцеву. Он взялся за них: что получится, а вдруг слепится? И я получил, на мой взгляд, 10 фантастических кадров, которые я напечатал большим размером. И как отдельную серию отдал Ольге Свибловой. Я всё свое передаю Свибловой, тут не было свободного места.

Вы вообще всё дарите. И в Ярославль, я помню, дарили, в музей. И даже имущество решили завещать благотворительным фондам.

Да. Скажем, у меня была маленькая, но очень хорошая коллекция художников-живописцев, Игорь Макаревич, Яковлев, Юликов, Наталья Толстая. Человек шесть, наверное, но они все с именами первого ряда. Они уже все ушли. А сам я, кстати, стал заниматься не фотографией, а объектами. Жена стала заниматься еще до меня такими рукодельными… ну, это не куклы.

Давайте напомним тем, кто будет читать интервью, что ваша жена, Наталья Александровна Плигина-Камионская, была художницей и архитектором, участвовала с вами в коллекционировании, в оформлении выставок.

Да… Как я не социальный фотограф, так она делала не куклы. А называлась ее серия «Между Трубной и Сретенкой». Сретенка — это встреча, а Трубная — это вниз уходишь, в смерть. Она ушла раньше меня. И мои объекты, и её серия из 17 работ находятся тоже в коллекции МАММа. Я издал недавно памяти моей жены такую маленькую книжечку, в стихах. Я очень по ней скучаю, её нет, а я здесь. И наконец дорвался до стихов. Обо мне эта книжечка скажет что-то такое, о чём мы сейчас с вами говорим.

О чувствах, о печали, о жалости к людям, о вашей любви… И вторая ваша недавняя работа — инсталляция «Лабиринт удостоверений».

Да, я вам покажу этот проект, эскизы. Он о том, как мы блуждали в советское время. И к сожалению, продолжаем блуждать в этом лабиринте. В тоталитарную эпоху бюрократия была бумажная, а сейчас за нами надзирает «компьютерный глаз».

Стихотворение в инсталляции хорошее — ваше?

Моё.

Рыбчинский вышел полетать,

но скоро будет здесь опять

стихи, невидимый, читать.

Редакция благодарит Александра Сорина за предоставленные фотографии Юрия Рыбчинского