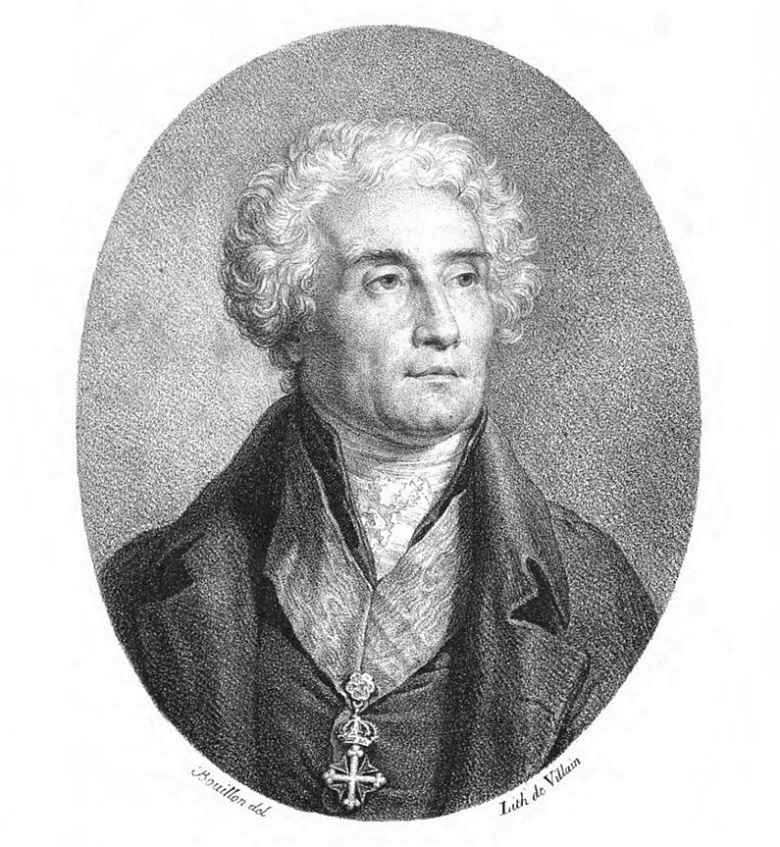

Жозеф де Местр. Литография с картины Пьера Буйона

«В детстве я прочитал интересный рассказ о стремлении Петра I воссоединить все церкви. Старый профессор математики, превосходный человек по имени Дюпюи однажды поведал мне о том, что в Париже он был знаком с доктором из Сорбонны, у которого Петр I попросил почитать его научное исследование. Этот доктор рассказывал профессору, что, взяв его работу на прочтение, Петр спустя несколько дней сказал ему:

- Это просто здорово, Вы правы. Как только я прибуду в Россию, я прикажу взять на вооружение этот проект.

- Но, Ваше Высочество, – возразил доктор, – мне кажется, Вы слишком торопитесь. Прежде всего надо узнать, одобрят ли эту идею русские епископы.

Услышав это, Петр пришел в чрезвычайное негодование:

- Если они посмеют мне перечить, – сказал он, – я побью их палкой».

Это – анекдот в классическом смысле: короткая новелла, соль которой – в яркой и остроумной фразе одного из персонажей. Так слово «анекдот» понимали в галантной Франции восемнадцатого столетия. Перенимали эту науку и образованные русские у своих французских учителей. Век девятнадцатый, впрочем, начавшийся с войн, перепахавших Европу, шутил уже жестче и грубее, салонная изысканность стремительно устаревала. Хотя, правду сказать, великий наш Пушкин охотно записывал как раз такие истории, – их рассказывали ему московские старички и старушки, блиставшие во время оно при дворе матушки Екатерины.

Нам в некотором роде повезло – небольшую книжку анекдотов о России составил в начале XIX века, когда искусство их рассказывать уже умирало, настоящий мастер жанра. Человек из прошлого, знатный француз, дипломат, интриган, мыслитель. Человек, воспевший прошлое, превративший прошлое в культ, воевавший на страницах своих историософских трудов со всем, что тогда казалось живым и новым.

Ну и проживший в России довольно долго, это тоже вещь немаловажная. Граф Жозеф-Мари де Местр.

Фогель фон Фогельштейн. Портрет Жозефа де Местра (1810)

Королевский посол

Он родился в 1753, в Савойе, во французской аристократической семье. Савойя тогда была частью Сардинского королевства. Королевство старше де Местра всего лишь на 33 года, это маленькое государство возникло после Войны за испанское наследство. Отец нашего графа был в своем крохотном государстве видным политиком – президентом савойского сената. Сын, увлекшийся после университета масонством, то есть, оказавшийся на пике тогдашней интеллектуальной моды, без спешки шел по стопам отца. В 34 года стал сенатором, и, наверное, так и прожил бы спокойную жизнь в тихом углу Европы, заседая в масонских ложах и сочиняя заумные книжки. Но биографию его – как и карту Европы – перекроила французская революция. Которой, кстати сказать, Жозеф де Местр поначалу даже симпатизировал.

Недолго. Ровно до тех пор, пока войска революционной Франции не вторглись в Сардинское королевство. Савойя была оккупирована в 1792-м, дальше бои шли с переменным успехом (в ходе кампании 1799 года великий Суворов, кстати сказать, сражался против Бонапарта в том числе и за интересы сардинского короля). В конце концов Наполеон завладел практически всеми землями королевства на материке, независимость сохранил только остров Сардиния.

Но это все уже без де Местра. В 1792-м, сразу же после начала французской оккупации, граф перебрался в Швейцарию. Там публиковал антифранцузские памфлеты, там же написал свою первую большую книгу – о сущности революции. А с 1803 года стал послом Сардинии при русском дворе. Жил у нас 14 лет.