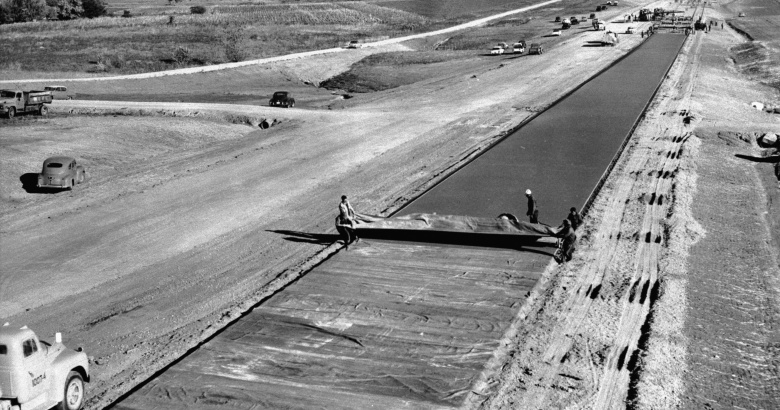

Строительство автострады в Канзасе, 1955 год. Фото: Bettmann / Getty Images

У нас в стране сложилось устойчивое мнение, что крупные инфраструктурные проекты – это панацея для развития экономики, и главная задача состоит в том, чтобы найти средства на эти проекты и вовремя их реализовать. За этими рассуждениями стоит очень простая логика. Транспортные проекты создают инвестиционный спрос, увеличивают возможности развития других отраслей за счет лучшего использования инфраструктуры, а рост транспортных потоков повышает спрос на обслуживающую их экономику и в итоге приводит к росту всей экономики страны. В теории все выглядит очень убедительно, поэтому обратимся к реальным данным.

Германские автобаны 1930-х годов

Немецкие автобаны, где нет ограничения скорости – наиболее популярный пример, на который ссылаются многие апологеты инфраструктурного развития экономики. Действительно, экономический рост второй половины 1930-х годов сопровождался строительством скоростных автомобильных дорог, длина которых составила несколько тысяч километров. Однако если два процесса протекают одновременно, это еще не означает, что между ними существует причинно-следственная связь. Экономический рост Германии был обеспечен отнюдь не строительством автострад, а прежде всего ростом военных расходов, ликвидацией профсоюзов и принудительным трудом. Что касается вклада автомобильных дорог в экономику, то для Германии, уже покрытой – одной из лучших в Европе – сетью железных дорог, скоростные автобаны были дорогой игрушкой, которая оказалась не особенно нужна ни армии, ни гражданской экономике. Германия 1930-х по обеспеченности автомобилями на душу населения в два раза отставала от Франции и Великобритании и в девять раз – от Соединенных Штатов. Большинство грузов в Германии перевозилось по железным дорогам, сеть которых по плотности уступала только Великобритании (Миронов Б.Н. История в цифрах. – Л.: Наука, 1991).